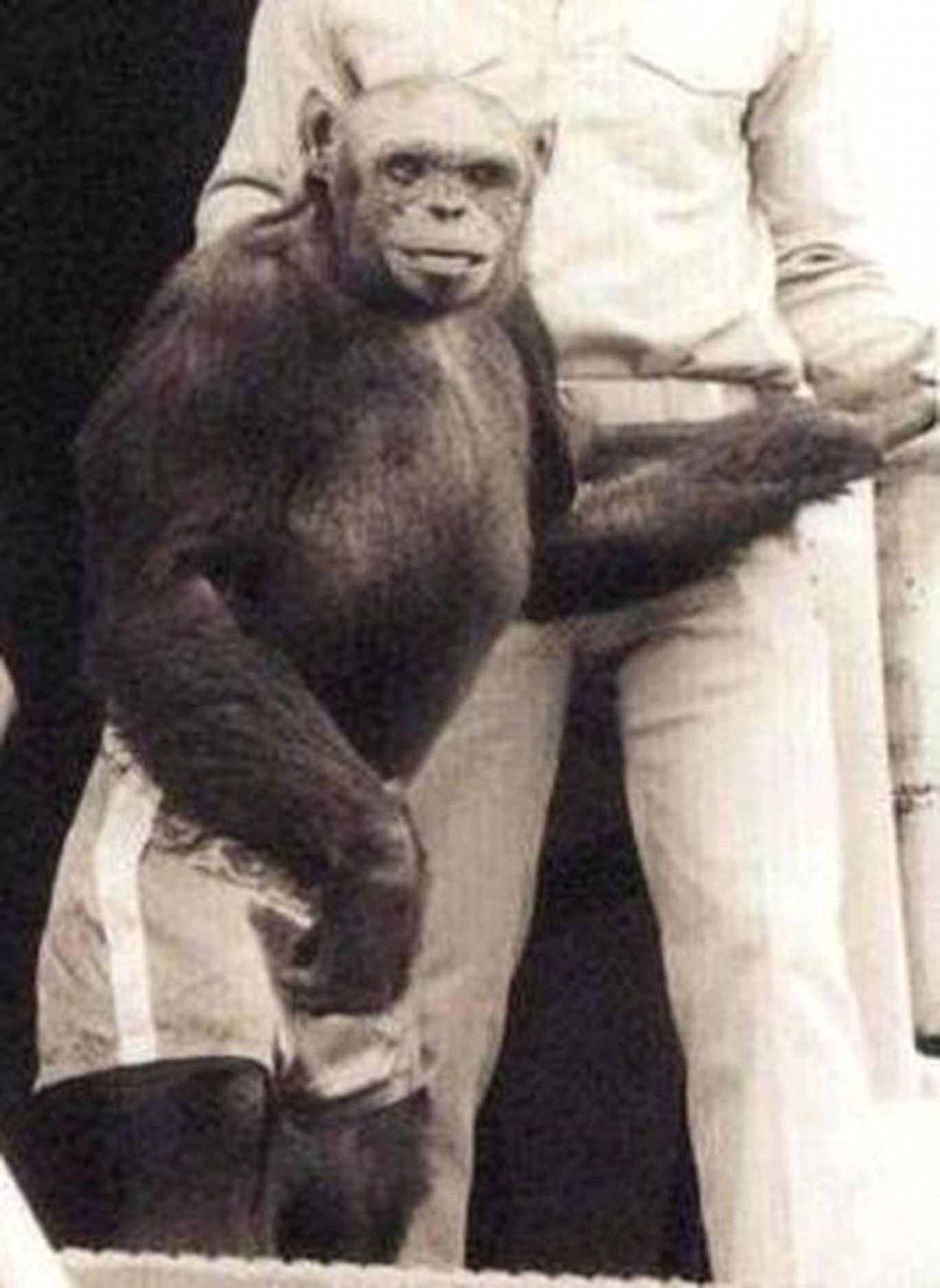

Oliver, lo scimpanzé che camminava come un uomo

STORIAOliver, lo scimpanzé che camminava come un uomo

La storia del “missing link” che affascinò il mondo e rivelò più di noi stessi che di lui.

Prologo: nelle foreste del Congo

Nelle profondità smeraldine del bacino del Congo, tra liane e alberi secolari, un giorno degli anni ’50 venne catturato un cucciolo di scimpanzé. Era diverso dagli altri. Le guide lo notarono subito: il suo corpo era slanciato, il cranio glabro, lo sguardo insolito. Lo chiamarono Oliver.

Quel piccolo primate, ignaro del suo destino, sarebbe diventato negli anni a venire un simbolo vivente delle nostre ossessioni: il desiderio di scoprire “l’anello mancante” tra uomo e scimmia, e la paura per ciò che sembra troppo simile a noi.

L’arrivo nel mondo degli uomini

Strappato al suo ambiente naturale, Oliver fu venduto e presto finì nelle mani di addestratori americani. Negli anni ’60 e ’70 divenne un’attrazione da baraccone, esibito in spettacoli televisivi e circhi privati.

Camminava eretto, più a lungo e con più naturalezza rispetto ad altri scimpanzé. Non sembrava amare l’arrampicata, tipica dei suoi simili. Non beveva alcol, non gradiva il contatto con gli altri primati, mostrava comportamenti che lo rendevano ancor più “diverso”.

I giornali cominciarono a definirlo “half man, half ape”: metà uomo, metà scimmia.

L’anello mancante

Negli anni ’70, il mito esplose. Si diffuse la voce che Oliver avesse 47 cromosomi – uno in più degli esseri umani, uno in meno degli scimpanzé comuni. Non c’era base scientifica solida, ma bastava per accendere l’immaginario collettivo.

Le televisioni lo intervistavano come fosse una celebrità. Documentari sensazionalistici lo chiamavano “the missing link”, l’anello mancante dell’evoluzione. Scienziati curiosi ma cauti evitavano prese di posizione definitive, lasciando che il mistero si alimentasse da solo.

Il mito era più forte della verità.

Il prezzo della diversità

Dietro i riflettori, però, la vita di Oliver era tutt’altro che dorata. Venne spostato da un proprietario all’altro, rinchiuso in gabbie anguste, privato della possibilità di vivere da scimpanzé.

Negli anni ’80 finì persino in un laboratorio di ricerca medica. Non venne mai usato in esperimenti invasivi, ma trascorse anni solo, chiuso in un box di cemento. La sua esistenza era ridotta a un enigma biologico da osservare e sfruttare.

Una nuova vita in Texas

Solo negli anni ’90 la sua sorte cambiò. Fu trasferito al Primarily Primates Sanctuary in Texas, un rifugio per primati ex-laboratorio o ex-spettacolo. Qui Oliver poté finalmente camminare all’aperto, sentire il sole sulla pelle, la terra sotto i piedi.

Conobbe anche Raisin, una compagna scimpanzé. Nonostante fosse ormai anziano e debilitato, visse i suoi ultimi anni in relativa pace, assistito da chi lo vedeva come individuo e non come fenomeno.

La scienza parla (finalmente)

Nel 1996, analisi genetiche accurate misero fine al mito: Oliver non era un ibrido, non era un esperimento segreto né un “mezzo uomo”.

Aveva i canonici 48 cromosomi degli scimpanzé, nessuna mutazione anomala.

Era un esemplare raro di Pan troglodytes, con tratti fenotipici insoliti e un comportamento atipico, ma del tutto naturale.

La leggenda dei 47 cromosomi era frutto di errori, supposizioni e tanta voglia di credere all’eccezionale.

Oliver come specchio culturale

Oliver non era straordinario perché “quasi umano”. Lo era perché ci ha mostrato quanto siamo pronti a proiettare paure e desideri sugli animali che ci somigliano.

- I media lo trasformarono in icona di un confine incerto.

- Il pubblico si affollava per vederlo camminare eretto.

- La scienza, lenta, lasciò spazio al mito.

In realtà, la vera storia è quella di un animale sfruttato per decenni, che trovò dignità solo alla fine della sua vita.

Morte e memoria

Oliver morì nel 2012, cieco e malato, ma finalmente libero di vivere da scimpanzé in un rifugio protetto. Venne sepolto nel santuario che l’aveva accolto.

Non lasciò dietro di sé un mistero evolutivo, ma una domanda etica: perché ciò che è “quasi umano” ci affascina tanto, da farci dimenticare che ogni vita ha valore?

Riflessione finale

Oliver non era un “anello mancante”. Era completo così com’era.

A mancare, forse, è stata la nostra capacità di guardarlo senza morbosità, con vera compassione.

La sua storia ci ricorda che l’evoluzione più importante non è quella biologica, ma quella dello sguardo umano: imparare a rispettare ciò che non comprendiamo, ad accettare la diversità senza piegarla alle nostre categorie.

Se imparassimo a osservare senza etichette, scopriremmo che la vera frontiera non è tra uomo e scimmia, ma tra indifferenza ed empatia.

Redazione di Giornalismo & Democrazia, a cura di Marco Sulpizio